おそらく大多数の人にとって、蝶の話題などチンプンカンプン…というより「どうでもいい」という気分かもしれない。

でも…マァ、すべてのテーマが「どうでもいい」といえば「どうでもいい」ことなので、とりあえずはこのオオムラサキを少し掘り下げてみよう。

このとき参照した書籍『原色日本蝶類図鑑』は、半世紀以上前の昭和36年(1961年)10月25日に増補版として改訂されたもので、初版は昭和29年6月5日。まだ日本中を汽車ポッポがメインで走っていた時代だ。

そして1961年。私は、蝶と鉄棒と自動車が大好きな中学一年生。以前から本書が欲しくて親に頼んでいたのだが、改訂版が出るという書店情報で数ヶ月待たされたことを記憶している。

その記憶を証明するかのように、ご丁寧にも巻末に購入日(S.36.10.13)を親が書いていた。発行日より早いところが、いかにも大らかな昭和らしい。レコードなんかもフライングが当たり前だったのだ。

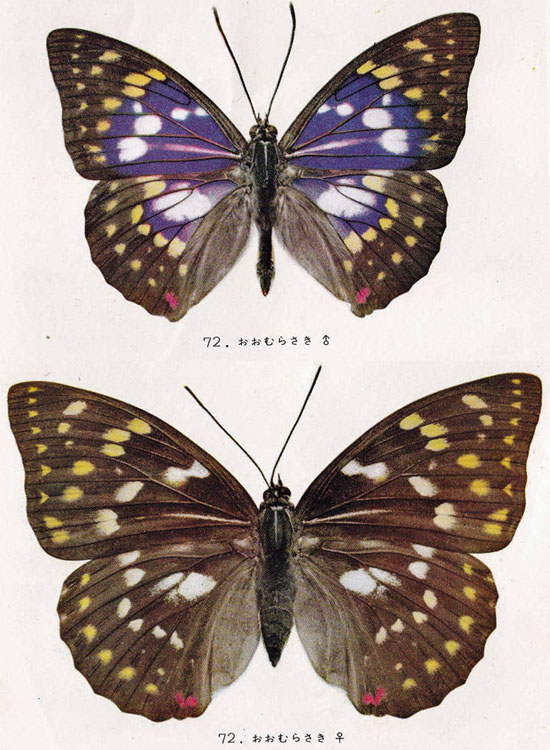

この本には、実際に採取した蝶の写真だけでなく、その生態系なども詳しく書いてあり、蝶の収集者にとって絶対的なバイブルだった。しかも、オスとメスの違いが大きい場合は、両方の写真を掲載する完璧さ。これぞ唯一無二の存在といえよう。

ということで、オオムラサキの画像を参考として引用させてもらった。実物はもっと大きいが、それでもサイズの違い、そして美しさの違いが一目瞭然だ。

オスのほうは、実は紫の羽がキラキラと輝いてさらに美しい。対して、メスは大きいだけで色合いとしては薄暗い。おまけに、散々飛び回って羽がくたびれてくると、鱗粉が落ちてカラー自体が消えかかってしまう。これで個体差で小さいメスだとしたら…いろんな蝶が脳裏をよぎるのも「むべなるかな」といえるだろう。

紋様のほうは、ご覧のようにゴマダラチョウとよく似ている。幼虫なんて、見た目は背中の突起数だけの違いなのだから、似ているのは当たり前かもしれない。

そういえば、中学生のころオオムラサキの幼虫探しをしていて、あまりにゴマダラチョウの幼虫ばかりだったので、ナイフで突起を作ろうか…なんて恐ろしいことを考えたことがあった。

さすがに「それはダメだろ!」と自戒したけど、若さと無知とは表裏一体。時に「とんでもないこと」をするものなのである。

高校生のころ、顔の色が黒いという劣等感から、タオルでゴシゴシ擦れば白くなるという発想に至り…その結末は誰が考えても想像通りだよネ。

皮がむけて…ヒリヒリと血がにじんで、左目の脇には永遠に消えない小さなシミ跡だけが残ったのであった。ア〜ア、元気に外で遊んで日焼けしただけなのに…と学習するのは、いつだって失敗の後である。

それはそうと、見習いおじいさんに「父ちゃん」と喜ばせてくれた末孫の菜々子だが、数ヶ月後にはシッカリと「じいちゃん」となっていた。その成長もうれしいけど、いちおう念には念をということで、やんわりと聞いてみた。

「アレ…父ちゃんじゃないの?」

「おじいちゃんでしょッ!」

これまた、初めて耳にする「じいちゃん」ではなく丁寧な「おじいちゃん」という言葉。それだけでデレデレになっちゃいマスよ。おまけに、大好きなヒコーキを何度もしたお礼にと、頭を「なでなで」してくれるのデスよ。

※ヒコーキとはこの体勢から激しく上下に浮き沈みさせるお遊び。

※7〜8回で終わると間髪を入れずに「ヒコーキ」と催促される。

幼少のころから、頭をなでられたことなどない(←単に記憶にないだけかも)ので、これまた感動のうれしさなのであった。

今はもう三歳となった末孫だけど、年寄を腑抜けにさせる術を、生まれながらにして持っているのかもしれない。というのも、まるで心境を見透かしたように、時にさりげなく「父ちゃん」とか「おじいちゃん」と混ぜ込んでくるのだ。もう完敗だネ。

もちろん、可愛さだけならどの孫もみな同じ。ただ、こうして手のひらでころがされるのは、これまで遊んだ孫にはなかった新鮮な体験。ア、これってもしかするとホステスさんの話術につられて飲みに行く人の感覚(←飲めない私には理解不能)なのだろうか???