『自動車部バカ』

オイラは天下の早稲田マン

心の宿りは自動車部

朝から晩までつらいけど

ちょいとやめられぬよいところ

ア〜ァよいところ

(※自動車部の唄 一番)

一年生…自動車部では準部員という。つまり会社でいえば見習社員。クラブの始まりは、あの封建的で恐ろしい入部式から始まる。

5月のあるのどかな日曜日、何も知らない一年新入部員が入部勧誘時にもらったパンフレットに書いてあるとおり、制服制帽黒ズボン黒革靴(正装)の出で立ちで部室へ向かって明治通りを歩いて行く。天気もいいし、入部式で酒を勧められたらどうしよう…などと考えながら。生来ののん気な上に無知とは恐ろしいもので、とうとう歌まで歌いだした。

|

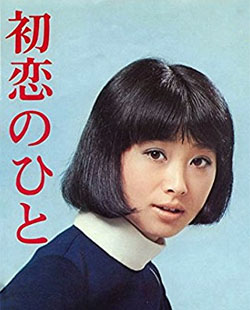

トモコちゃん

小川知子のこと。同じ1949年生まれで、今でいうならトップクラスのアイドル歌手。テレビが一家に一台という時代においては、レコードジャケットの画像が本人のイメージとして独り歩きすることが多かった。

もちろん歌そのものも「お気に入り」だったけど、このジャケット写真の髪型、そして背景の水色に紺色の服がマッチして、実在する私の理想像として長く君臨していた。できることならその後の人生を知らずにいたかった…というのが現在の正直な心境。

|

「♪そよ風みたいにしのぶあの人はもう

私のことなどみんな忘れたかしら…♪」

(※これが結局、彼の4年間のテーマソングとなるのである。それにしても、あのころのトモコちゃんはかわいかった…)

突然、稲光もなくいきなり肩越しに雷が落ちた。バリバリバリッ!!

…と思いきや

「コラーッ!! キサマ先輩の前を挨拶もせずに通る気かッ!?」

びっくりして振り向くと、自分と同じ黒づくめの男が仁王立ちに立っている。

ワ〜ッ…上級生だっ!! エリに白バッジが輝いている(準部員は青バッジ)。

驚きながらもあわてず騒がず、大頭脳をすばやく回転させ『上級生に会った場合は、いつどこでも大声で「こんにちは」と挨拶すること…』というパンフレットの一項を思い出す。

(注:我々自動車部は応援団や空手部のように「オスッ」とは言わない。通常「チハッ」というが御用聞きのそれとはもちろん違う)

少し取り乱しながらも…

「こんにちは」

これで済んだとホッとする間もなく、前にも増して大声で…

「聞こえねェ〜ッ!!」

「コンニチハッ!」

「聞こえねェ〜ッ!!」

「コンニチハッ!」

「聞こえねェヨ〜ッ!!」

「コンニチハッ!」…5回以上もこれを繰り返して、やっと

「よ〜し、この次も大声でやれよ!」

「ハイッ!」

見れば、部室までまだ200m程もあろうというのに、黒づくめの上級生が10mおきくらいに腕組みをして立っている。そして、同じように

「コンニチハッ!」

「聞こえねェヨー!」

…と大声でやり合っている新入生の姿が見えるではないか。

入部式の甘い夢は、ここでガタガタと音を立てて崩れてゆく。天下の往来、明治通りで「コンニチハッ!」「聞こえねェヨー!」の怒鳴り合いを繰り返しながら…。

それが終わると炎天下での入部式。アル・カポネが乗りそうな黒塗りの古いキャデラックや菊のご紋章があったというパッカード・リムジンを背にして、ずらり並んだ上級生が何やら大声で自己紹介をしている。

|

入部式後の歓迎会

入部式に至るまでのプロセスが余りに衝撃的だったこともあり、その後の歓迎会でいきなり打ち解けるという気にはなれなかった。それゆえに何より法律違反である飲酒(その時点では19歳)には一滴たりとも応じなかった。

もちろん、それが上級生にすれば面白くないことであることは百も承知の上で、新入生が示せる唯一の反骨精神だったのだ。

それでも、それを許容する度量が伝統ある自動車部にはあった…ということで、逆にこちらが大きな器に飲み込まれてしまった。

|

「○○県立○○高校出身

早稲田大学○○学部××××!!」

と言っているらしい。らしいというのは、聞くほうにはただ…

「ウワー!! ギャー!! クワーッ!!

ピエーッ!! ドスエーッ!!」

いったい何を言っているのか、さっぱりわからない…。

こうしてノドを痛めた入部式も終わり、しばらくは部にもあまり顔を出さずにおとなしくしていようとするが、そうはさせじと早くも次の集合が待っている。集合とは全員集合のことで、これがかかると何をさて置いても部へ顔を出さなければならない。

早稲田では『新入生は5月になって初めて真の早稲田マンとなる』と云われているが、これは春の早慶戦を意味する。そして我が自動車部というのは応援団(吹奏楽部)と敷地を同じくしている関係(?)で、ただで早慶戦が見られる。

しかしこれが高くつくということは火を見るより明白で、我々は朝も早よから紙と竹で作ったフクちゃんのカサ売りをやらされることになるのであった。首から大きな画板をぶら下げ、カサを山のように積んで、千駄ヶ谷駅や信濃町駅前へ出向き、1本でも多く売ろうと涙ぐましい努力をするのであるが、我々に戻るその代償はマズい弁当1つだけで、売り上げはすべて部へ吸い上げられることになっている。

やってられない〜やってられない…とボヤきながらも夏になる。夏になれば、かの有名な避暑地・軽井沢で地獄の夏合宿がある…ということは1年生は知る術もない。

四泊五日の軽井沢部員合宿。1年生は電車で軽井沢へ行く。なぜ2年生以上と一緒に車で行けないかというと、後になってわかったことだが、彼らはすでに20日間もそこで合宿を組んでいるからである。そして最後の5日間が1年生用の合宿なのだ。

駅に着いたばかりの我々は、大勢の人ごみの中、アプト式記念の電気機関車の前で早速怒鳴られる。

「お前ら5分前に集合していたかッ!?」

(注:自動車部ではすべて5分前集合整列である)

これも後になってわかったことなのだが、ちゃんと偵察隊という見張り役がいて、5分以上前から我々の動きを監視していたのだから始末が悪い。

とりあえず迎えの大型トラックで合宿所へ…と思うのは甘い考えで、運んでくれるのは荷物だけ。人間は合宿所まで不気味な静けさの中をゾロゾロと行進する。

20分ほど歩くと、うっそうと茂った林に囲まれて古びた木造の合宿所があった。道路1つ隔てたところに1周600mほどのひょうたん型のグランドがある。そのひょうたん型のグランドの中にはジャングルのような林があり反対側は見えない。一見すると狭そうに見えるが、どうしてどうして中々広い。…ということで、さァ始まった!!

「ウワー!! ギャー!! ギョエーッ!!

クワーッ!! クエーッ!!」

今度は怒鳴るだけではない。車でグランドを1周するたびに、グランド3〜5周(もちろん自分の足で)、腕立て伏せ50回、自己紹介10回…等々、コーチャーである3年生に指示される。休む間がないように常に何かをやらされているのだ。

運転練習というのは建前で、1日のうち車には5回くらいしか乗れない。それも大声で番号をかけたり怒鳴られたりの連続で、1周などアッという間に終わってしまう。そしてまた次の順番が回って来るまで、走って…腕立て伏せをして…怒鳴って…1日目が終わったときには身体中が痛くて痛くて、明日からどうしようと思う。夜、脱走の計画を企てている者もいる。昔は警察に泣きこんだ者もいたとか…。

そうこうしているうちに、2日目そして3日目となる。このころになると、みなそれぞれに何らかの特徴を出して頑張っている。右足を引きずりカニのように横を向いて走るY君。今にも死にそうな顔をしながらも幽霊のように走るK君。怒鳴ると口が曲がるもう一人のY君。ノドがつぶれてかすれ声で怒鳴るI君。アッ、ついにはぶっ倒れる者が出た。

|

ぶっ倒れた男

ゴメンナサイ…これは創作半分・実話半分です。話を面白く膨らませるために、この合宿中の出来事としたけど、さすがにこんな新人部員はいるわけがないよネ。

ただし、それから2年後(自分自身が3年のとき)にこんな不埒な一般学生がいた…ということを同期の仲間から実話として聞いたのは事実。だから、真っ赤なウソ…ではない。

ちなみに、この部員合宿前の20日間というのは、体育の授業で自動車を選択した一般学生のための同様の合宿(三泊四日)×4組によるものだ。間に1日の休みを挟み、2・3年生が4組の運転実習授業をする。夏休みの大半を軽井沢での体育授業に協力するからこそ、自動車部は体育会(体育局所属)なのである。

|

「大丈夫かッ!? しばらくテントで休んでいろ」

…と言われるや、突然立ち上がり一目散にテントまで走って、またひっくり返る。おかしな者も出てくる。

≪ただし、この結末は誰が考えても同じである≫

ところが、この激しさを何とも思わず(←実はそう見えるだけなのだが)平然と同じこと、イヤそれ以上のことをしているスーパー人間がいる。もちろん筆者ではない。それは昨年の新入部員…2年生である。

彼らは走るとき、腕立てをするとき、そして自己紹介で怒鳴るとき、常に我々と行動を共にしてくれる。というより、我々はただ彼らにつられてやっているだけなのだ。

夜は我々より遅くまで車の整備、朝は我々より早起きして車の点検・清掃。昼は我々を引っ張って走り回る。自動車部では彼らをランニングマシーンという。

だから、1年生はどんなに苦しくても2年生を見れば泣き言を言えない。逆に来年は大変なことになると、先の心配をすることになる。

それでも、この夏合宿が終わると1年準部員は約半分に減る。そして、次の合宿からは待遇がお客さんではなくなる…。このことは、自分たちで車の整備・点検をしなければならないということを意味する。

これがまたポンコツ車ばかりの集団だから、想像以上に大仕事なのである。何しろ、20台近くある部車のうち、いつでも動くのは4台くらい。残りの車は合宿のたびに整備をしなければ動いて止まるだけの機能すらない。合宿中でも遠征中でも、お構いなしに重整備〜徹夜整備を余儀なくさせる…。

その第一歩が秋の五大学フィギュア合宿、全日フィギュア合宿である。このフィギュアというのが自動車部の華でありメインの競技なのだが、当時はこのフィギュア自体、全然面白いとは思わなかった。

(注:フィギュア競技とは極論すると教習所のコースを極端に狭くし、さらにボックス、サークル、スラロームなどを配置したコースを、いかに速く正確に、そして基本操作に忠実に運転できるかを競う自動車部独特のレース)

しかし、正直なところ1年のときのこの合宿の印象は少ない。このころは倦怠期であったようで、大学の授業のほうに顔を出していたようである。とにかく、自動車部というのは合宿の多いクラブで、真面目に活動すると1年のうち3ケ月は合宿に参加することになる。

そして冬の館山合宿あたりを境に、以降は改心したように真面目(?)になっていった。それにつれて、部活動のほうも輪をかけて面白く展開していったのである…。

……自動車部では4年間、真面目にやった人を俗に『自動車部バカ』という……

|

≫≫≫≫ おまけ ≪≪≪≪

実は大学3年時の夏合宿(一般学生向け)の開講式がテープ録音されており、自己紹介をするシーンが残っている。1年生の自己紹介は、基本的に「…○○学部1年××××です。よろしくお願いしま〜す!」と丁寧に叫ぶが、上級生は上級生らしく上から目線的に名乗る。

もちろん、私も3年生になればそれなりに偉そうに叫んでいた…ということを承知の上で、あえて「聞いてみたい!」という方は、どうぞこちらから。とりあえず無駄に大声なので、ボリュームは事前に小さくしておくようご注意を…。

|